EKLAIR

Ehrenamtliche Kulturarbeit in ländlichen Regionen. Eine Vergleichsstudie im Oldenburger Münsterland und im Landkreis Rostock – Teilprojekt Landkreis Rostock

Projektleitung: Dr. Petra Himstedt-Vaid (Universität Rostock – Wossidlo-Forschungsstelle für Europäische Ethnologie/Volkskunde), Prof. Dr. Christine Aka und Dr. Thomas Schürmann (Kulturanthropologisches Institut Oldenburger Münsterland (KAI-OM))

Förderer: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), „Faktor K – Forschung zum Faktor Kultur in ländlichen Räumen“ (Fördermaßnahme: Bundesprogramm Ländliche Entwicklung – BULE)

Laufzeit: 2023–2026

Ansprechpartnerin: Dr. Petra Himstedt-Vaid

Ansprechpartnerin und Projektmitarbeiterin: Dr. Friederike Berlekamp

Beirat in Rostock: Prof. Dr. Andreas Bieberstedt, Universität Rostock, Dr. Christoph Schmitt, ehem. Leiter der Wossidlo-Forschungsstelle der Universität Rostock, Prof. Dr. Nikolaus Werz, Universität Rostock.

Siehe auch die Pressemitteilung der Universität Rostock vom 03.07.2023.

Pressemitteilung

Der Wert ehrenamtlicher Kulturarbeit für die Lebensqualität auf dem Lande ist unbestritten. Durch sie werden und wurden in ländlichen Regionen Möglichkeiten geschaffen, die es den dort lebenden Menschen erlauben, ihre kulturellen Bedürfnisse autonom zu definieren, zu praktizieren und zu befriedigen. Unter dieser Prämisse erforscht das Projekt „EKLAIR – Ehrenamtliche Kulturarbeit in ländlichen Regionen. Eine Vergleichsstudie im Oldenburger Münsterland und im Landkreis Rostock“ empirisch vergleichend in zwei Regionen, auf welchen Faktoren das Ehrenamt beruht, welche Formen des Engagements sich bewährt haben und wie es in Zukunft unterstützt werden kann.

Das Verbundvorhaben der Universität Rostock und des Kulturanthropologischen Instituts Oldenburger Münsterland (KAI-OM) in Cloppenburg widmet sich der ehrenamtlichen Kulturarbeit im ländlichen Raum. Für ländliche Regionen gilt in besonders großem Maße, dass das kulturelle Angebot sehr stark durch ehrenamtliche Tätigkeit geprägt ist. Die kulturelle Infrastruktur hängt hier vor allem vom individuellen Engagement kulturell aktiver Menschen aus der Mitte der Gesellschaft ab. Allerdings zeichnen sich ein Wandel und mitunter ein partieller Rückgang des ehrenamtlichen Engagements ab; selbst in Regionen, in denen ehrenamtliche Arbeit traditionell eine große Rolle spielte und hoch angesehen war, scheint sie heute vor Herausforderungen zu stehen und ihre Attraktivität zu verlieren.

Vor diesem Hintergrund will das im Frühjahr 2023 gestartete Projekt anhand der beiden Beispiele des Landkreises Rostock in Mecklenburg-Vorpommern und des Oldenburger Münsterlands (OM) im Nordwesten Niedersachsens bestehende und bewährte Formate ehrenamtlicher Kulturarbeit in ländlichen Regionen genauer in den Blick. Welche Formen von ehrenamtlicher Kulturarbeit gibt es und wie haben sie sich entwickelt, etwa aus traditionellen Vereins- oder Brauchstrukturen heraus? Wie verändert(e) sich das Engagement – aufgrund von demografischen, wirtschaftlichen, sozialer und politischen Entwicklungen? Wer engagiert sich und welchen Anteil haben dabei bspw. junge Menschen, Frauen oder auch Kreative und weitere Gruppen, die sich in der jüngeren Vergangenheit in der jeweiligen Region niedergelassen haben? Welche (neuen) kulturellen Aktivitäten entfalten sie und entstehen gar neue Formen von kulturellem Engagement – mithilfe der sozialen Medien, Treckerkinos, Poetry-Slams, Dorf-Apps u.ä.? Welche Bedeutung hat das ehrenamtliche Engagement für die Gemeinschaft? Kann der Generationenwechsel gewährleistet werden? Und ist der ländliche Raum nicht sehr viel differenzierter zu beurteilen?

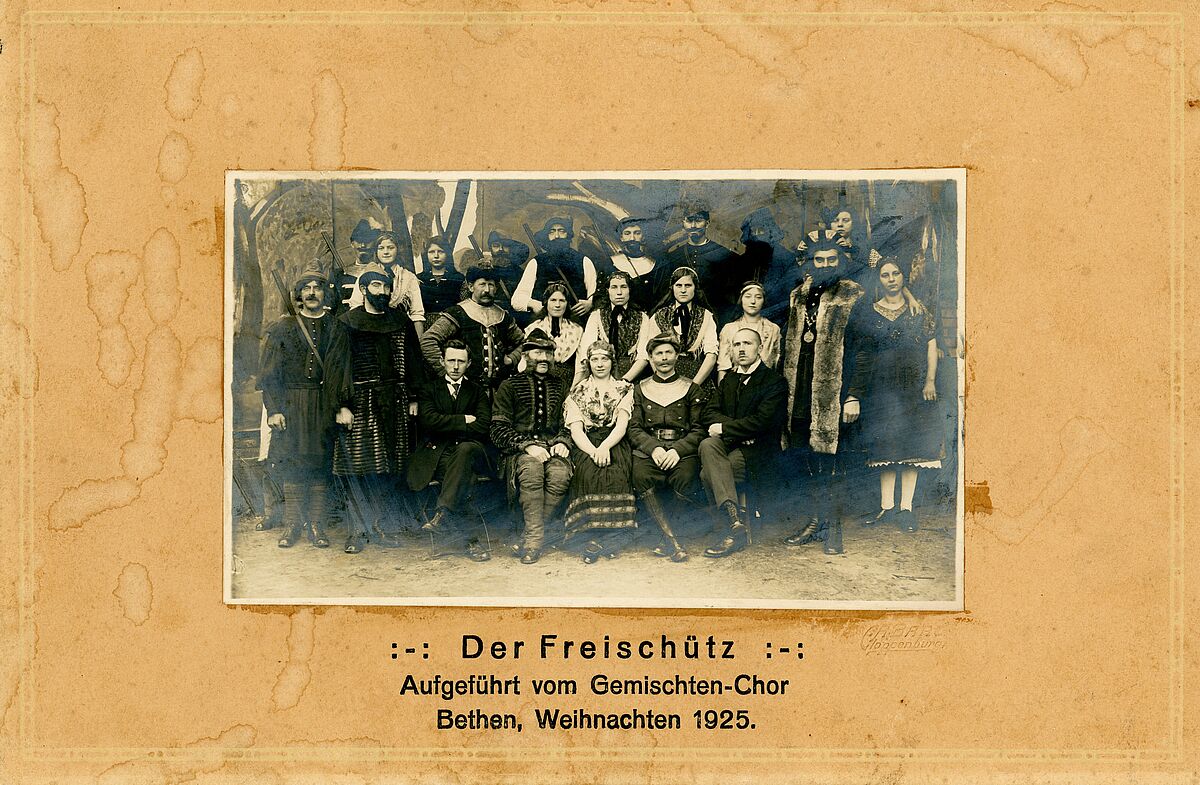

Das Projekt hat ein weit gefasstes Verständnis ehrenamtlicher Kulturarbeit. Gemeint sind z.B. Initiativen wie Laienchöre, -orchester und -theatergruppen, lokale Kultur- und Geschichtsforschungen, freiwilliges Engagement in und für Museen und Bibliotheken, Zusammenschlüsse zur Förderung bildender Künste oder auch die Bereitstellung kultureller Gemeinschaftsräume wie Kulturhäuser und kulturelle Treffs. Zunächst widmet sich das Teilprojekt „Landkreis Rostock“ einer Bestandsaufnahme, um einen Überblick über die verschiedenen Formate, über Umfang, Beteiligte, Entwicklung, Motive sowie über begünstigende und erschwerende Faktoren der ehrenamtlichen Kulturarbeit im Landkreis Rostock zu erlangen. Ein Vergleich mit der Untersuchungsregion Oldenburger Münsterland erlaubt es in einem weiteren Schritt, die Spezifika der Regionen deutlicher herauszustellen. Im dritten Schritt zeigt das Projekt Wege auf, wie kulturelles ehrenamtliches Engagement in Zukunft gefördert und weiterentwickelt werden kann. Die kulturwissenschaftliche Analyse der dokumentierten Phänomene kann der praktischen Kulturarbeit empirisches Material an die Hand geben, mit dessen Hilfe die zielgerichtete Förderung ehrenamtlicher Kulturarbeit unterstützt werden kann.

Für empirische qualitative Untersuchungen zum Thema ehrenamtliche Kulturarbeit im ländlichen Raum ist es essenziell, die Erfahrungswelten sowie Zukunftserwartungen und Wünsche der lokalen Akteur:innen einzubeziehen. Für die Durchführung des Projekts sind die breite Einbeziehung der ehrenamtlich Engagierten in die Forschung und der Austausch mit ihnen daher ein zentraler Bestandteil des Vorhabens. Neben qualitativen leitfadengestützten Interviews und teilnehmende Beobachtungen erfolgen in diesem Sinne Erzählcafés, gemeinsame Workshops sowie Citizen-Science-Aktivitäten, wie Quellensammlungen und eigenen Dokumentationsprojekten. Da das Projekt die verschiedenen Akteur:innen der Kulturarbeit im Blick hat – ehrenamtlich Engagierte, Wissenschaftler:innen und Mitarbeitenden in der Kulturverwaltung und -politik sowie Interessierte/potentielle Engagierte – werden verschiedene Formate genutzt, um die Projektergebnisse zugänglich zu machen: Publikationen, wie Aufsätze in wissenschaftlichen Zeitschriften und Sammelbänden, ein Tagungsband und der abschließende Projektband, richten sich an das klassische wissenschaftliche Publikum. Daneben will das Projekt aber auch ein breiteres Publikum und damit auch insbesondere die ehrenamtlich Aktiven ansprechen: durch Vorträge bei verschiedenen Akteur:innen in der Region, durch eine Wanderausstellung und in kleinerem Umfang auch in den Erzählcafés.

Multiperspektivität und Vernetzung ist für das Projektteam um Dr. Petra Himstedt-Vaid, Dr. Friederike Berlekamp (Wossidlo-Forschungsstelle für Europäische Ethnologie/Volkskunde, Universität Rostock), Prof. Dr. Christine Aka, Dr. Thomas Schürmann und Sina Rieken (Kulturanthropologisches Institut Oldenburger Münsterland, KAI-OM) zentral. Neben dem Austausch mit den ehrenamtlich engagierten Menschen sowie mit hauptamtlichen Akteur:innen in der Region, wie u.a. mit Mitarbeiter:innen des Heimatverbandes Mecklenburg-Vorpommern und der Stiftung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern, erfolgt die Forschung in enger Zusammenarbeit der beiden Teilprojekte sowie mit dem Projektbeirat, der sich aus wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen aus universitären und musealen Bereichen zusammensetzt. Zudem ermöglicht es der Austausch mit den weiteren Projekten des Förderrahmens „Faktor K – Forschung zum Faktor Kultur in ländlichen Räumen“, zusätzliche Perspektiven in den Forschungsprozess einzubeziehen, ihn inhaltlich und methodisch zu diskutieren sowie den Blick auf die Thematik zu weiten und für die regionalen Spezifika zu schärfen.

Veranstaltungen und Vorträge

Beiratstreffen in Rostock im April 2024

Vortrag von Dr. Friederike Berlekamp am 2.9.2024

NDR: Radiobeitrag und Bericht über den Workshop am 12.11.2024

Kontakt:

Dr. Petra Himstedt-Vaid

Universität Rostock

Wossidlo-Forschungsstelle für Europäische Ethnologie/Volkskunde

Tel. +49 381 498-1051

petra.himstedt-vaid@uni-rostock.de

Dr. Friederike Berlekamp

Universität Rostock

Wossidlo-Forschungsstelle für Europäische Ethnologie/Volkskunde

Tel. +49 381 498-1055

f.berlekampuni-rostockde